目次

髪が薄くなってきた、抜け毛が増えた――。

そんな悩みを抱える男性にとって、最も一般的な原因がAGA(Androgenetic Alopecia:男性型脱毛症)です。

AGAは進行性の脱毛症で、放置すれば徐々に薄毛が目立つようになりますが、その原因やメカニズムは科学的に解明されており、適切な対策や治療法が存在します。

今回は、AGAの根本的なメカニズムから、遺伝、ホルモン、生活習慣、頭皮環境まで、様々な要因を詳しく解説します。

AGAの原因を正しく理解することは、不安を軽減し、適切な対策を見つけるための第一歩となるでしょう。

AGAの発症には、主に遺伝的素因と男性ホルモンが深く関わっています。

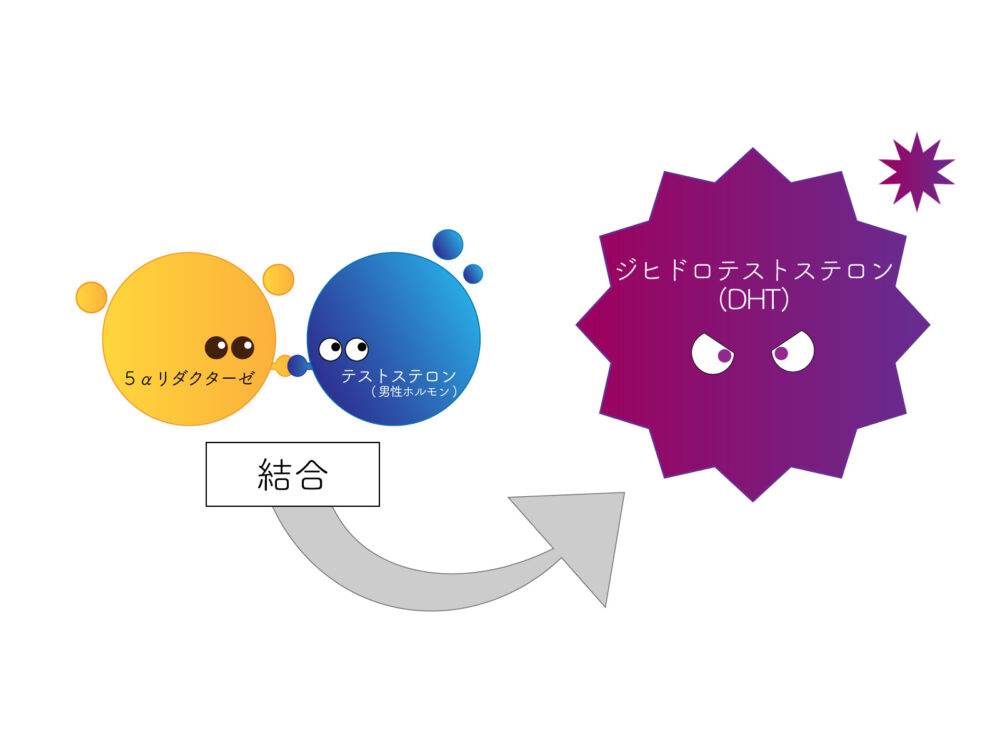

具体的には、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、特定の酵素「5αリダクターゼ」の働きによって、より強力な作用を持つDHT(ジヒドロテストステロン)へと変換されます。

このDHTが、遺伝的に感受性の高い毛包(毛根を包む組織)に作用し、毛髪の成長サイクル(毛周期)を乱すことで薄毛を引き起こします。

毛髪には成長期(髪が伸びる期間)、退行期(成長が止まる期間)、休止期(髪が抜け落ちる準備期間)というサイクルがあります。

AGAでは、DHTの影響により、この成長期が通常よりも大幅に短縮されてしまいます。

髪の毛が太く長く成長する前に退行期・休止期へと移行するため、細く短い毛(軟毛)が増え、全体として薄毛が進行していくのです。

この一連のプロセスには、遺伝的な要因、DHTの作用、そして5αリダクターゼの分布が複雑に関係しています。

以下で、それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

AGAの発症には遺伝が強く関与していることが知られています。

親族、特に母方の家系に薄毛の方がいる場合、AGAを発症するリスクが高まります。

これは、AGAの発症に関わる主要な遺伝子の一つが、母親から受け継ぐX染色体上に存在するためです。

遺伝が影響するのは主に以下の2点です。

つまり、AGAの遺伝は単一の「薄毛遺伝子」によるものではなく、DHTを「作りやすい体質」と、DHTの影響を「受けやすい体質」の両方が遺伝的に関与しています。

これにより、同じ男性ホルモンレベルでも、AGAを発症しやすい人とそうでない人が存在します。

近年では、遺伝子検査によってAGAの発症リスクをある程度予測することも可能になっていますが、診断の基本は医師による診察です。

AGAのメカニズムの中心にあるのが、男性ホルモンDHT(ジヒドロテストステロン)です。

DHTは、男性ホルモンの代表格であるテストステロンが、主に頭皮の毛包に存在する「5αリダクターゼ」という酵素(特にII型)によって変換されて生成されます。

生成されたDHTは、毛髪の根元にある毛乳頭細胞の「アンドロゲンレセプター」に結合します。

感受性の高い毛包では、この結合が引き金となり、TGF-βなどの脱毛シグナルが産生されます。

これらのシグナルは、髪の毛を作り出す毛母細胞の増殖を抑制し、ヘアサイクルの「成長期」を強制的に短縮させてしまいます。

本来であれば数年間続くはずの成長期が、数ヶ月から1年程度に短縮されることで、髪の毛は十分に太く長く成長できません。

その結果、細く、色素の薄い「軟毛」と呼ばれる状態になり、最終的には毛包自体が小さくなって(ミニチュア化)、目に見える髪の毛が生えてこなくなります。

重要なのは、DHTが初期段階で毛包を直接破壊するわけではないという点です。

DHTは毛包の「振る舞い」を変え、成長サイクルを狂わせることで、徐々に薄毛を進行させます。

この進行性の性質がAGAの特徴であり、フィナステリドやデュタステリドといった治療薬が、DHTの生成を抑えることで成長期を正常化させ、薄毛の進行を抑制する仕組みの根拠となっています。

AGAが主に頭頂部(つむじ周り)や前頭部(生え際)に発症しやすいのには、DHTを生成する酵素「5αリダクターゼ」の分布が関係しています。

この酵素には、主にI型とII型の2種類が存在します。

AGAによる薄毛が前頭部や頭頂部に集中して起こるのは、DHTへの変換効率が高いII型5αリダクターゼが、これらの部位に偏って存在するためです。

一方、側頭部や後頭部の毛髪は、II型酵素の活性が低い、またはアンドロゲンレセプターの感受性が低いことから、比較的影響を受けにくい傾向にあります。

これが、AGA特有のM字型、U字型、頭頂部のO字型といった脱毛パターンを生み出す理由です。

この酵素分布の違いは、男性ホルモンが髭や体毛の成長を促進する一方で、頭髪の脱毛を引き起こすという一見矛盾した現象も説明します。

部位によって酵素の種類や活性、レセプターの感受性が異なるため、同じホルモンでも異なる影響が現れるのです。

また、AGA治療薬の中には、主にII型を阻害するもの(フィナステリド)と、I型・II型の両方を阻害するもの(デュタステリド)があり、作用する酵素の違いが治療効果の範囲に関係しています。

AGAの根本的な原因は遺伝とホルモンですが、日々の生活習慣が髪の健康に影響を与え、AGAの進行を早めたり、症状を悪化させたりする可能性があります。

これらの要因は、ホルモンバランスの乱れ、頭皮への栄養供給不足、炎症の促進、ストレス増加などを通じて、毛髪の成長サイクルや頭皮環境に悪影響を及ぼします。

重要なのは、生活習慣はAGAの「根本原因」ではなく、あくまで「悪化要因」や「促進要因」として働くという点です。

遺伝的に感受性の高い毛包がDHTの影響を受けやすい状況下で、不健康な生活習慣が重なると、髪の成長にとってさらに不利な環境が作られ、薄毛が進行しやすくなります。

生活習慣の改善は髪の健康維持に役立ちますが、確立されたAGAをそれだけで治癒させることは難しい場合が多いことを理解しておく必要があります。

髪の毛の主成分はケラチンというタンパク質です。

食事からのタンパク質摂取が不足すると、健康な髪の毛を作るための材料が足りなくなります。

また、髪の成長にはビタミンやミネラルも不可欠です。

特に、亜鉛は髪の主成分であるケラチンの合成を助けるとともに、5αリダクターゼの働きを抑制する可能性も指摘されています。

ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を、ビタミンCは頭皮のコラーゲン生成をサポートします。

これらの栄養素が偏った食事や、極端なダイエットによる栄養不足は、髪を弱らせ、抜け毛を増やす原因となり得ます。

インスタント食品などに含まれる一部の添加物が、亜鉛などのミネラルの吸収を妨げる可能性も指摘されています。

バランスの取れた食事を心がけることが、髪の健康の土台となります。

また、髪の毛を含む体の細胞は、主に睡眠中に修復・再生されます。

特に、深い睡眠中に多く分泌される成長ホルモンは、細胞分裂を促し、髪の毛の成長にも重要な役割を果たします。

慢性的な睡眠不足(推奨される6〜7時間未満)は、成長ホルモンの分泌を妨げ、毛髪の成長やダメージの修復を滞らせる可能性があります。

また、睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、交感神経が優位な状態が続くことで、頭皮の血行不良を招くこともあります。

質の高い睡眠を確保することは、髪の再生能力を維持するために不可欠です。

このように、不適切な食生活や睡眠不足は、髪の「材料供給」と「再生シグナル」という、髪の成長に不可欠なプロセスを直接的に阻害するため、薄毛の悪化要因となり得るのです。

過度なストレスもまた、髪の健康に多方面から悪影響を与える可能性があります。

ストレスがAGAの直接的な原因となるわけではありませんが、薄毛の進行を助長する要因となり得ます。

ストレスが髪に与える影響は、主に以下の経路が考えられます。

このように、ストレスは血管系、ホルモン系、免疫系(炎症)など、複数の経路を通じて髪の健康を脅かします。

そのため、ストレスマネジメント(瞑想、運動、趣味など)は、髪の健康維持においても重要と言えるでしょう。

タバコに含まれるニコチンは、強力な血管収縮作用を持っています。

喫煙により、頭皮を含む末梢の血流が悪化し、毛包への酸素や栄養素の供給が著しく低下します。

また、タバコの煙に含まれる一酸化炭素は、血液の酸素運搬能力を低下させ、頭皮の細胞を酸素不足に陥らせます。

さらに、喫煙は体内の活性酸素を増やし(酸化ストレス)、細胞にダメージを与えるとともに、コラーゲン生成に必要なビタミンCなどを大量に消費してしまいます。

一部の研究では、喫煙がDHTレベルを上昇させる可能性も示唆されています。

ニコチンを含む電子タバコや加熱式タバコも、同様のリスクを持つと考えられます。

喫煙は、主に血行障害を通じて毛包に直接的なダメージを与えるため、「百害あって一利なし」と言えるでしょう。

また、適量のアルコールは血行を促進する面もありますが、過度な飲酒は髪の健康に悪影響を及ぼします。

アルコールは肝臓で分解されますが、この過程で髪の成長に必要な亜鉛などの栄養素が大量に消費されてしまう可能性があります。

また、肝臓はタンパク質の合成やホルモンの代謝にも関わっており、過度な飲酒による肝機能への負担は、間接的に髪の健康に影響する可能性があります。

さらに、アルコールは睡眠の質を低下させたり、利尿作用による脱水を引き起こしたりすることも、頭皮環境にとってマイナス要因となり得ます。

喫煙が主に「血管への直接的なダメージ」を通じて髪に害を及ぼすのに対し、過度な飲酒は主に「代謝の乱れ(栄養消費、肝臓負担)」を通じて間接的に影響を与えます。

いずれにしても、これらの習慣は髪の健康を損なう要因となるため、控えることが望ましいでしょう。

AGAの進行には、頭皮自体の健康状態も影響を与える可能性があります。

頭皮は髪の毛が育つための「土壌」であり、その環境が悪化すると、毛包の機能が低下し、AGAの影響を受けやすくなる、あるいは悪化する可能性があります。

特に、頭皮の常在菌バランス(マイクロバイオーム)の乱れや、それに伴う慢性的な微小炎症が注目されています。

頭皮には、多種多様な細菌や真菌(カビ)が共生しており、これらがバランスを保つことで健康な状態が維持されています。

しかし、過剰な皮脂分泌、皮脂の質の変化、不適切な洗髪、ストレスなどによって、このバランスが崩れること(ディスバイオーシス)があります。

ディスバイオーシス、特に皮脂を好むマラセチア菌(Malassezia)の異常増殖は、フケやかゆみ、赤みなどを伴う脂漏性皮膚炎の原因となることがあります。

マラセチア菌が皮脂を分解する際に生じる物質が頭皮を刺激し、炎症を引き起こすのです。

また、このような特定の原因だけでなく、微生物バランスの乱れや酸化ストレスなどが引き金となり、毛包周囲で持続する軽微な炎症(微小炎症)が起こることがあります。

この慢性的な炎症は、毛包細胞にダメージを与え、毛髪の成長サイクルをさらに乱し、AGAの進行を助長する可能性があります。

脂漏性皮膚炎のような頭皮の病気が直接AGAを引き起こすわけではありませんが、炎症を伴う不健康な頭皮環境は、髪の成長にとってマイナスであり、AGAの進行を加速させる可能性があるため、適切なスカルプケアによって頭皮環境を整えることが重要です。

頭皮マイクロバイオーム、すなわち頭皮に生息する微生物群集のバランスは、頭皮の健康に重要な役割を果たしています。

近年の研究により、AGA患者とそうでない人では、頭皮マイクロバイオームの構成に違いがあることが示唆されています。

特に注目されているのが、皮脂を栄養源とする常在真菌のマラセチア属(Malassezia)です。

中でもMalassezia restrictaという種は、AGA患者の頭皮で特定の遺伝子型が増加している可能性が報告されており、フケや脂漏性皮膚炎との関連が深いとされています。

マラセチア菌が増殖すると、皮脂を分解して頭皮を刺激する物質を産生し、炎症やかゆみを引き起こすことがあります。

また、細菌のバランスも重要です。

AGA患者では、アクネ菌の一種であるCutibacterium属の割合が高く、一方でCorynebacterium属の割合が低い傾向が見られるという報告があります。

さらに、AGA患者では皮脂の組成も異なる可能性があり、例えばトリグリセリドの割合が高く、遊離脂肪酸やスクワレンの割合が低いといった特徴が見られることがあります。

このような皮脂環境の変化が、特定の微生物の増殖を促し、マイクロバイオームのバランスを変化させている可能性が考えられます。

これらの研究結果は、頭皮マイクロバイオームが単なる受動的な存在ではなく、AGAの発症や進行に関与している可能性、あるいは少なくともAGAの状態を反映するバイオマーカーとなり得る可能性を示唆しています。

ただし、AGAがマイクロバイオームを変化させるのか、マイクロバイオームの変化がAGAに寄与するのか、その因果関係については更なる研究が必要です。

微小炎症とは、はっきりとした症状が現れないレベルの、軽微で慢性的な炎症が毛包周囲で持続している状態を指します。

これは、頭皮マイクロバイオームの乱れ、皮脂の酸化、紫外線、ストレス、あるいはAGAプロセス自体によって引き起こされる可能性があります。

この持続的な微小炎症は、炎症性サイトカインや活性酸素といった、細胞にダメージを与える物質を毛包周囲に放出させます。

これらの物質は、毛包細胞の機能を低下させたり、アポトーシス(細胞死)を誘導したりすることで、毛髪の成長を妨げます。

長期にわたる微小炎症は、毛包の構造的なダメージや、進行した場合には線維化(瘢痕化)を引き起こし、毛髪の再生能力をさらに低下させる可能性があります。

自覚症状は軽微(軽いかゆみや赤み、ヒリヒリ感など)か、全くない場合もありますが、水面下で毛包へのダメージが蓄積している状態と言えます。

微小炎症は、様々なストレス要因(微生物、環境、内的要因)が毛髪の成長に悪影響を与える共通の経路として機能し、AGAにおけるDHTの影響と相まって、薄毛の進行を加速させる一因となっている可能性があります。

頭皮の健康を維持し、適切なケアを行うことで、こうした微小炎症を抑制することが、AGAの進行を遅らせる一助となるかもしれません。

AGAは、遺伝的素因を持つ人に発症しますが、その発症時期や進行度には個人差があります。

しかし、一般的に年齢とともに発症率は上昇する傾向にあります。

思春期以降であれば、10代や20代前半といった比較的若い年齢で発症することもありますが、多くの場合、30代以降に顕著になり始めます。

日本皮膚科学会の診療ガイドラインなどによると、日本人男性における年代別のAGA発症率の目安は以下のようになっています。

| 年代 | 発症率目安 |

|---|---|

| 20代 | 約10% |

| 30代 | 約20%~35% |

| 40代 | 約30%~40% |

| 50代 | 約40%~45% |

| 60代以降 | 約50%以上 |

全体として、日本人男性の約3人に1人がAGAを発症すると言われており、決して珍しい状態ではありません。

ある調査では、男性が薄毛を意識し始める平均年齢は38歳前後という結果も出ています。

年齢とともに発症率が顕著に上昇するという事実は、AGAが進行性の状態であることを示しています。

遺伝的な素因は生まれつき持っていても、男性ホルモンの影響が長年にわたって蓄積することで、薄毛として目に見える形で現れてくるのに時間がかかるためと考えられます。

加齢に伴うホルモンバランスの変化や、毛包自体の感受性の変化なども影響している可能性があります。

いずれにせよ、AGAの発症には年齢が大きく関わっており、加齢とともにリスクが高まることは明らかです。

AGAは遺伝的要因や男性ホルモンDHTの影響で進行し、頭頂部や生え際の毛包がミニチュア化することで薄毛を招きます。

生活習慣や頭皮環境も進行を促進する要因ですが、根本的な原因はDHTと5αリダクターゼの相互作用にあります。

初期段階で原因を正しく把握することで、適切な治療とケアを選択でき、発毛環境を整えることが可能です。

フィナステリドやデュタステリドによるDHT抑制治療は有効かつ科学的根拠があり、早期対策が進行を大幅に抑えるポイントです。

さらに、頭皮のマイクロバイオームバランスを整え、生活習慣を見直すことで、治療効果を最大化できます。

当院のオンライン診療サービスなら、初診・再診の診察料が無料で、ご自宅から簡単にAGA治療を始められます。

クリニックの明瞭な料金プランと送料無料の薬発送システムを活用し、手軽に専門的なケアを継続しましょう。