目次

「ロスバスタチンを飲むと痩せるの?」という疑問をお持ちの方が増えています。

高コレステロール血症治療薬であるロスバスタチンと体重変化の関連性について、科学的根拠に基づいた情報をお届けします。

コレステロール値を下げる薬が体重にも良い影響を与えるという期待は自然に生じるものですが、その実態はどうなのでしょうか。

薬剤の正確な作用機序を理解し、「痩せる」効果の有無を明らかにすることで、あなたの疑問を解決します。

この記事では、ロスバスタチンの基本情報から始め、臨床試験データ、副作用、適切な服用方法まで網羅的に解説します。

高コレステロール血症と体重管理は健康維持の重要課題ですが、それぞれに適した対策が必要です。

正しい知識を身につけて、効果的な健康管理を目指しましょう。

ロスバスタチンは、高コレステロール血症を治療するために広く使用されている医療用医薬品です。

正式には「HMG-CoA還元酵素阻害剤」に分類され、一般的に「スタチン系薬剤」または単に「スタチン」と呼ばれています。

主な適応症は「高コレステロール血症」および「家族性高コレステロール血症」で、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)値を効果的に低下させます。

製品名としては先発医薬品の「クレストールⓇ錠」が知られていますが、現在は特許期間満了により多くのジェネリック医薬品が流通しています。

「ロスバスタチン錠『製薬会社名』」という形で販売されており、例えば「ロスバスタチン錠『ケミファ』」「ロスバスタチン錠『フェルゼン』」「ロスバスタチン錠『DSEP』」などが市場に存在します。

重要な点として、ロスバスタチンは「処方箋医薬品」に分類され、医師の処方箋なしには入手できません。

このことは、効果と潜在的な副作用を考慮し、医師による適切な診断と管理下で使用されるべき薬剤であることを意味しています。

多数のジェネリック製品が存在する事実は、この薬剤が広く受け入れられ、有効性と安全性が評価されている証拠でもあります。

ロスバスタチンの作用は肝臓におけるコレステロール生合成経路に集中しています。

具体的には、コレステロール合成の初期段階で重要な役割を果たす「HMG-CoA還元酵素」を選択的かつ競合的に阻害します。

この酵素が抑制されると、肝細胞内でのコレステロール合成が強力に抑えられます。

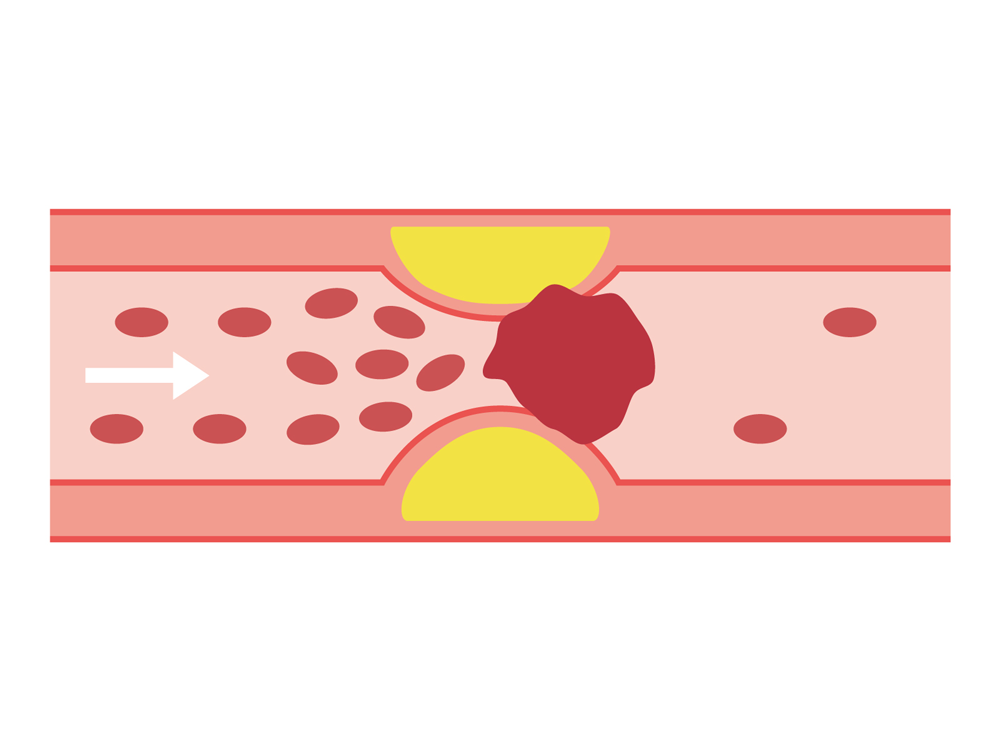

肝細胞内のコレステロール量が減少すると、細胞はそれを補うために細胞表面のLDL受容体を増加させます。

LDL受容体は血液中のLDLコレステロールを細胞内に取り込む役割を担っているため、受容体が増えれば血中からのLDLコレステロール除去が促進されます。

この二段階のメカニズム(酵素阻害→受容体発現増加)が血中コレステロール値低下の主な仕組みです。

ロスバスタチンは主に肝臓に作用するよう設計されており、能動輸送系を介して肝細胞に効率的に取り込まれる一方、脂質親和性が比較的低いため他の臓器への影響は限定的です。

重要なポイントとして、この作用機序はコレステロールの合成と代謝に特化しており、体脂肪の分解や燃焼、エネルギー消費といった体重減少プロセスには直接関与しません。

ロスバスタチンの標的が肝臓に特異的であることも注目すべき点で、全身のエネルギーバランスや脂肪代謝に広範な影響を与える設計ではありません。

このように、作用機序を理解すれば、ロスバスタチンが体重減少を目的とした薬剤ではないことの理論的根拠が明らかになります。

結論から言うと、ロスバスタチンは体重を減らす(痩せる)目的で使用される薬剤ではありません。

他のスタチン系薬剤(例:アトルバスタチン)についても「痩せる効果については報告されていません」と言及されており、これはスタチン系薬剤全般に共通する認識です。

ロスバスタチンの主な役割は血中コレステロール値、特にLDLコレステロール値を低下させることにあります。

前述の作用機序からも明らかなように、体脂肪量や体重自体を直接減少させる効果は期待できません。

ロスバスタチンが体重減少薬でないことは明確ですが、臨床試験で体重変化に関する報告が全くないわけではありません。

しかし、そのデータを正しく解釈する必要があります。

例えば「12週間・10mg投与で平均−2.8kg減少の報告(Revista Española de Cardiologíaより、対象:高血圧+脂質異常患者)」といった特定の研究結果があるとしても、それが薬剤自体の効果を示すわけではありません。

臨床試験結果を解釈する際には、複数の要素を考慮する必要があります。

まず研究デザインとして、その試験が体重変化を主要評価項目としたものか確認すべきです。

多くのスタチン系薬剤の臨床試験では、脂質値の変化や心血管イベント発生率が主要評価項目であり、体重変化は副次的なデータに過ぎません。

次に対照群との比較が重要です。

プラセボ群と比較して有意な差があるのか、または対照群でも同様の体重変化が見られたのか検討する必要があります。

特に高血圧や脂質異常症患者を対象とした臨床試験では、薬剤投与と並行して食事療法や運動療法といった生活習慣改善指導が行われるのが一般的です。

観察された体重変化が薬剤効果なのか生活習慣改善によるものなのか区別することは難しいのです。

さらに、その結果が統計的に有意で、他の大規模試験でも再現されているかを確認すべきです。

一般的に大規模スタチン試験では臨床的に意義のある体重減少効果は報告されていません。

したがって、特定の臨床試験で体重減少が観察されても、それがロスバスタチン自体の薬理効果と結論づけることはできないのです。

ヒト臨床試験以外に、動物モデルを用いた基礎研究でもロスバスタチンと体重変化に関する知見が報告されることがあります。

例えば「高脂肪食マウスでの用量依存的減少結果」や「炎症・インスリン抵抗性改善との関連」といった研究があります。

動物モデル、特に疾患モデル(高脂肪食負荷肥満マウスなど)での研究は薬剤の潜在的作用機序探索に役立ちます。

一部の動物研究では、ロスバスタチン投与により高脂肪食を与えられた動物において体重増加の抑制や体重減少が観察されることがあります。

用量依存的効果が見られる場合は薬理学的作用を示唆する可能性があります。

これらの研究では体重変化のメカニズムも探求されており、スタチン系薬剤には抗炎症作用やインスリン感受性改善作用など「多面的効果」があることが知られています。

動物モデルでの体重変化がこれらの多面的効果と関連している可能性も考察されています。

しかし解釈には注意が必要です。

マウスとヒトでは代謝系が異なり、動物実験ではヒト治療量より高用量が使われることが多く、高脂肪食負荷モデルは人工的状況であるため、ヒトの生理状態や病態とは異なります。

したがって動物モデルで体重減少効果が示唆されても、ヒトでの臨床効果を直接意味するものではないのです。

ヒトでの臨床的エビデンスがロスバスタチンは体重減少薬でないことを示している現状では、動物実験結果は慎重に解釈する必要があります。

ロスバスタチンは効果的なコレステロール低下薬ですが、他の医薬品と同様に副作用リスクも伴います。

比較的よく見られる副作用としては、筋肉痛、腹痛、嘔気、頭痛、便秘、下痢、発疹などが報告されており、臨床試験ではCK(クレアチンキナーゼ:筋肉損傷マーカー)上昇も確認されています。

特に注意が必要な重大な副作用としては、複数のものが挙げられます。

横紋筋融解症やミオパチーは筋肉細胞が壊死し、筋肉内成分が血液中に流出する状態で、広範囲の筋肉痛、脱力感、赤褐色尿などが初期症状です。

重篤な場合は腎不全に至る可能性もあり、原因不明の筋肉痛や脱力感が出現したら直ちに医師に相談すべきです。

この副作用が前述の「筋肉量減少による体重減少」の背景にある可能性があります。

肝機能障害や黄疸も重大な副作用で、肝酵素値上昇や皮膚・白目の黄染が現れることがあります。

他にも血小板減少(出血傾向)、過敏症(発疹、蕁麻疹、血管浮腫など)、間質性肺炎(空咳、息切れ、発熱)といった副作用リスクがあります。

スタチン系薬剤全般で血糖値上昇や糖尿病リスクのわずかな増加も指摘されており、糖尿病リスク因子保有者では注意が必要です。

ロスバスタチンは長期服用が多い薬剤のため、定期的な血液検査(肝機能、腎機能、CK値など)や医師の診察を受け、副作用を早期発見することが重要です。

自己判断での服用中止や用量変更は避け、医師の指示に従うことが大切です。

これらのリスクは過度に恐れる必要はありませんが、どのような症状に注意すべきかを知り、異常時には速やかに医療機関へ相談することが安全な治療の鍵となります。

「メディカルダイエット」という言葉は医師管理下での医学的根拠に基づいた体重管理プログラムを指しますが、その文脈でのロスバスタチンの役割を正しく理解する必要があります。

結論から言えば、ロスバスタチンは体重減少を直接的な目的とするメディカルダイエットの主要ツールではありません。

ロスバスタチンの本来の役割は脂質異常症治療であり、主な目的は血中コレステロール値、特にLDLコレステロールを低下させ、動脈硬化進行抑制と心血管疾患リスク低減にあります。

肥満やメタボリックシンドロームは脂質異常症を合併することが多いため、体重管理が必要な患者にロスバスタチンが処方されるケースは珍しくありません。

効果的なメディカルダイエットは通常、個々の患者状態に合わせた多角的アプローチを含みます。

これには専門家による食事指導、運動療法、行動療法などが含まれ、場合によっては食欲抑制やエネルギー消費促進を目的とした医学的に効果が証明された特定薬剤(GLP-1受容体作動薬など)が補助的に用いられることもあります。

患者が肥満と脂質異常症の両方を抱える場合、医師は包括的治療計画を立てます。

この計画には体重管理のための生活習慣改善(食事・運動)と脂質管理のためのロスバスタチン投与が含まれることがあります。

ロスバスタチンは心血管リスク管理という重要役割を担いますが、体重減少そのものは主に生活習慣改善によって達成されることが期待されます。

体重減少が起きた場合も、それはロスバスタチンの直接効果ではなく、同時進行中の食事療法や運動療法の成果である可能性が高いのです。

体重管理目的では、健康状態や肥満の程度・原因に応じて最適かつ安全な方法を選択する必要があり、専門家との相談が不可欠です。

ロスバスタチンを安全かつ効果的に使用するためには、正しい服用方法と注意点を理解することが重要です。

用法・用量については、服用量は患者のコレステロール値、年齢、腎機能状態などを考慮して医師が個別に決定します。

通常、成人の高コレステロール血症に対しては1日1回2.5mgまたは5mgから開始し、効果を見ながら必要に応じて増量されます。

最大用量は定められており、医師の指示を超える量を服用してはいけません。

服用タイミングは通常1日1回、食前・食後を問わず可能ですが、医師または薬剤師の指示に従いましょう。

毎日決まった時間に服用することが、飲み忘れ防止と安定した効果に有効です。

併用禁忌・注意薬に関しては、免疫抑制剤であるシクロスポリン(サンディミュンⓇ、ネオーラルⓇなど)との併用は禁忌です。

シクロスポリンはロスバスタチンの血中濃度を著しく上昇させ、横紋筋融解症などの重篤な副作用リスクを高めるためです。

併用注意薬としては抗真菌薬(アゾール系)、一部の抗生物質(マクロライド系)、フィブラート系脂質異常症治療薬(特にゲムフィブロジル)、HIVプロテアーゼ阻害薬などがあり、これらは血中濃度上昇や副作用リスク増加の可能性があります。

市販薬やサプリメント(特にセントジョーンズワートなど)にも相互作用を起こすものがあるため、新たに他の薬やサプリメントを使用する際は事前に医療者に相談してください。

特定患者での注意点として、腎機能低下者ではロスバスタチンの排泄遅延による血中濃度上昇の可能性があり用量調整が必要です。

肝機能障害者では原則として投与禁忌または慎重投与が必要で、妊娠中・妊娠可能性のある女性、授乳中の女性も原則服用できません。

グレープフルーツジュースはロスバスタチンへの影響は比較的小さいとされていますが、過剰摂取は避けるか専門家に相談するのが良いでしょう。

ロスバスタチンはHMG-CoA還元酵素阻害薬として血中LDLコレステロール値を効果的に低下させる一方、体重減少を直接目的とした薬剤ではありません。

臨床試験や大規模研究ではロスバスタチン単独による有意な体重減少効果は確認されず、観察される体重変化は主に食事療法や運動療法などの生活習慣改善が寄与しています。

動物モデル研究では用量依存的に体重増加抑制が示唆されることもあるものの、ヒトへの適用には代謝差を考慮した慎重な解釈が必要です。

副作用として筋肉痛や肝機能障害リスクがあるため、定期的な血液検査と医師の管理下で服用することが重要です。

オンライン診療対応の近江今津駅前メンタルクリニックなら、初診・再診ともに来院不要で薬代のみの明瞭価格、全国どこからでも医師のサポートを受けられます。

心血管リスク低減と健康的なダイエットを両立したい方は、ぜひ当クリニックのサービスをご活用ください。