目次

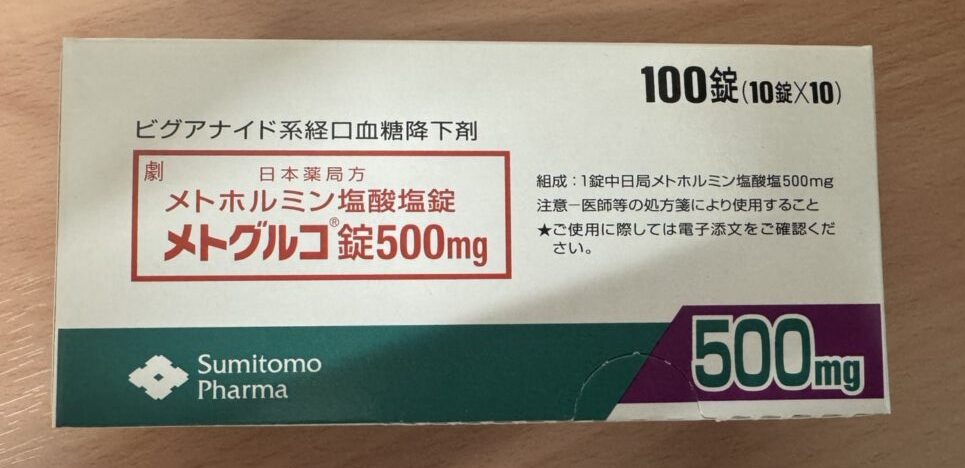

メトホルミンは、2型糖尿病治療薬として長年使用されている安全性の高い薬ですが、特定の条件下では服用が禁じられています。

腎機能が低下している方や肝臓、心血管、肺に重い障害を抱えている場合、乳酸アシドーシスという致死的な副作用の危険があるため、特に注意が必要です。

さらに、発熱や下痢などで体調を崩しているとき、過度な飲酒をしているときも服用を避けるべきです。

本記事では、メトホルミンの禁忌事項を中心に、安全に治療を続けるためのポイントを詳しく解説します。

自己判断での服用を避け、医師の管理下で適切に使用する重要性を理解していきましょう。

メトホルミンは2型糖尿病治療薬として広く使用されている薬剤ですが、ダイエット目的での処方は保険適用外の自由診療となります。

最も警戒すべき副作用は、致死率の高い「乳酸アシドーシス」です。

安全使用の鍵となるのは、腎機能の評価指標である「eGFR」の数値です。

重度の腎機能障害(eGFR30未満)をはじめとする特定の状態では、服用が絶対に禁止されています。

発熱や下痢などの体調不良時(シックデイ)には、自己判断で一時的に服用を中止する必要があります。

ヨード造影剤を用いた検査の前後や、過度のアルコール摂取も乳酸アシドーシスのリスクを高めるため、厳格な管理が求められます。

ダイエット目的であっても、治療開始前には必ず血液検査等で禁忌に該当しないかを確認することが不可欠です。

メトホルミンの絶対的禁忌は、主に乳酸アシドーシスの発症リスクが極めて高い状態に設定されています。

第一の禁忌は、乳酸アシドーシスの既往歴です。

過去に発症した患者は再発リスクが非常に高いため、メトホルミンの投与は認められません。

第二の禁忌は、重度の腎機能障害です。

eGFRが30未満、または透析中の患者は薬剤を排泄できないため禁忌となります。

第三の禁忌は、重度の肝機能障害です。

乳酸の代謝能力が低下しているため、体内に乳酸が蓄積しやすくなります。

第四の禁忌は、心血管・肺機能の高度障害です。

ショックや心不全など低酸素血症を伴う状態は、乳酸産生を亢進させるため危険です。

第五の禁忌は、脱水症です。

循環不全から組織の低酸素状態を招き、リスクを高めるため投与できません。

第六の禁忌は、過度のアルコール摂取者です。

肝臓での乳酸代謝を阻害し、脱水も誘発するため絶対に避けるべき状態となります。

最重要リスク因子は腎機能障害であり、eGFR値の低下に比例してリスクは増大します。

高齢者、特に75歳以上の方は腎機能や肝機能が低下していることが多く、慎重な判断が必要です。

脱水はシックデイ(発熱、嘔吐、下痢)や利尿薬の併用によって引き起こされ、重大なリスク因子となります。

初期症状として、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛といった消化器症状が多く見られます。

倦怠感、筋肉痛、過呼吸(深く速い呼吸)なども特徴的な初期症状であり、これらの兆候を見逃さないことが重要です。

これらの症状が現れた場合は、直ちに服用を中止し、速やかに医療機関を受診する必要があります。

乳酸アシドーシスは、体内に乳酸が過剰に蓄積し血液が酸性に傾く、致死率の高い重篤な副作用です。

血中乳酸値が5.0mmol/L以上、血液pHが7.35未満で診断されることが多く、緊急の治療を要します。

eGFR(推算糸球体濾過量)は、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過できるかを示す指標で、腎機能の客観的な評価に用いられます。

eGFRが60以上であれば、概ね問題なく使用できます。

eGFRが30以上60未満の「中等度腎機能障害」では、禁忌ではないものの、リスクに応じた用量調節(減量)と慎重な経過観察が必要です。

特にeGFRが30以上45未満の場合はリスクが高く、1日最大投与量は750mgに制限され、治療の必要性を慎重に検討します。

eGFRが30未満の「重度腎機能障害」では、薬剤の蓄積リスクが許容できないレベルに達するため、絶対禁忌となります。

治療開始前だけでなく、治療中も定期的にeGFRを測定し、腎機能の変動を監視することが安全上必須です。

メトホルミンは腎臓から排泄されるため、腎機能の評価が極めて重要な薬剤です。

腎機能の評価には、血清クレアチニン値、年齢、性別から算出されるeGFRが用いられます。

eGFRが45以上60未満の場合、1日最大投与量の目安は1500mgとなります。

メトホルミンはビグアナイド系に分類される2型糖尿病治療薬です。

主な作用は、肝臓での糖の産生(糖新生)を抑制し、筋肉など末梢組織でのインスリン感受性を改善して糖の取り込みを促進することです。

ダイエット効果に関しては、これらの血糖降下作用に加え、複数のメカニズムが複合的に関与していると考えられています。

日本国内では2型糖尿病にのみ保険適応が認められており、肥満治療は適応外使用となります。

適応外であるため、ダイエット目的の処方は全額自己負担の自由診療として行われます。

この目的での使用は日本の医薬品医療機器等法(薬機法)では承認されておらず、安全性や有効性が国によって保証されたものではありません。

万が一、適応外使用で重篤な副作用が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる可能性があります。

メトホルミンは、細胞内のエネルギーセンサーである「AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)」を活性化させます。

AMPKが活性化すると、エネルギー産生が促進され、エネルギー消費(糖新生や脂肪合成)が抑制されます。

この作用は運動によって体内で起こる変化と類似しており、インスリンを介さずに血糖値を下げる効果をもたらします。

結果として、インスリンの効きが悪くなった状態(インスリン抵抗性)が改善され、少ないインスリンで効率よく血糖をコントロールできるようになります。

また、小腸からの糖の吸収を抑制し、便中への糖排泄を促す作用も報告されています。

血糖降下作用の機序として肝での糖新生抑制、糖吸収阻害などが明らかになっています。

GLP-1分泌促進作用にも言及されており、複数の経路で血糖値の改善に寄与しています。

肥満治療における効果は、食欲抑制作用が大きな要因とされています。

メトホルミンは、消化管ホルモンであるGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)の分泌を促進します。

GLP-1は「痩せホルモン」とも呼ばれ、脳の満腹中枢に作用して満腹感を高め、食欲を自然に抑制します。

複数の研究で1.2kgから5.6kg程度の体重減少効果が報告されていますが、効果には個人差があります。

ダイエット効果のメカニズムとして、糖の吸収抑制や腸内環境改善、食欲抑制作用などが紹介されています。

体重減少の機序として、便への糖排泄、GLP-1を介した食欲抑制、AMPK活性化の3点が詳しく解説されています。

食欲低下や便への糖排泄促進などの痩せる機序が科学的に説明されています。

重要な注意点として、この目的での使用は日本の医薬品医療機器等法(薬機法)では承認されておらず、安全性や有効性が国によって保証されたものではありません。

2型糖尿病治療では、通常1日500mgから開始し、750~1,500mgを2~3回に分けて食直前または食後に服用します。

患者の状態に応じて、1日最大2,250mgまで増量されることがあります。

ダイエット目的での使用には、確立された公的な用法用量は存在しません。

自由診療クリニックでは、副作用を避けるため、1日500mg(250mgを2回)程度の少量から開始し、問題がなければ1日1000mg(500mgを2回)へ増量するケースが多く見られます。

自己判断での増量は副作用のリスクを高めるため、必ず医師の指示に従う必要があります。

用量は、副作用(特に消化器症状)を避けるため、1日250~500mgといった少量から開始するのが一般的です。

服用タイミングは、胃腸への負担を軽減するため、食直前または食後が推奨されます。

禁忌の判断は、主に乳酸アシドーシスのリスク評価に基づいて行われます。

腎機能については、eGFRが30未満は絶対禁忌です。

これは客観的な数値基準として最も重要視されます。

肝機能については、「重度の肝機能障害」が禁忌とされますが、明確な数値基準はなく、AST/ALT値や肝硬変の有無などから臨床的に総合判断されます。

心血管・肺機能については、ショック、急性心筋梗塞、呼吸不全など、組織への酸素供給が著しく低下している「高度の障害」が禁忌の対象です。

代謝状態については、輸液やインスリンが必須となる重症ケトーシスや糖尿病性昏睡は禁忌です。

全身状態については、脱水症、重症感染症、大きな手術の前後、栄養不良状態なども、乳酸アシドーシスや低血糖のリスクから禁忌と判断されます。

重症ケトーシス、糖尿病性昏睡または前昏睡、1型糖尿病の患者は、インスリンによる迅速な血糖管理が必須なため禁忌です。

重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある患者は、インスリンでの血糖管理が望ましく、また乳酸アシドーシスリスクが高いため禁忌です。

栄養不良、飢餓状態、衰弱状態、脳下垂体機能不全、副腎機能不全の患者は、低血糖のリスクがあるため禁忌です。

本剤の成分またはビグアナイド系薬剤に対し過敏症の既往歴がある患者は禁忌です。

メトホルミンは体内でほとんど代謝されず、有効成分のまま腎臓の尿細管から尿中へ排泄されます。

重度の腎機能障害(eGFR30未満)や透析患者では、この排泄経路が機能しないため、メトホルミンが体内に蓄積し、血中濃度が危険なレベルまで上昇します。

血中濃度の上昇は、乳酸アシドーシス発症の直接的な引き金となります。

この禁忌は、メトホルミンが腎臓に直接的な毒性を持つからではなく、腎機能が低下していることでメトホルミンが安全に使用できなくなる、という薬物動態学的な理由に基づいています。

eGFRが30未満の患者は禁忌であり、透析患者(腹膜透析を含む)も同様に禁忌です。

メトホルミンは腎臓から排泄されるため、腎機能の評価が極めて重要です。

腎機能評価eGFRに基づき投与可否と用量を判断する最新の基準が明確に示されています。

心血管・肺機能障害において、心不全、心筋梗塞、肺塞栓などで循環不全や呼吸不全に陥ると、全身の組織が低酸素状態になります。

低酸素状態では、細胞はエネルギーを得るために嫌気的解糖に頼るため、副産物である乳酸の産生が急激に増加します。

肝機能障害において、肝臓は体内で産生された乳酸を処理(代謝)する主要な臓器です。

重度の肝機能障害があると、この乳酸処理能力が著しく低下し、産生された乳酸が体内に蓄積しやすくなります。

これらの状態は、それぞれ「乳酸の産生過多」と「乳酸の処理能力低下」を引き起こし、メトホルミン服用と相まって乳酸アシドーシスのリスクを急増させるため禁忌とされています。

心血管系・肺機能に高度の障害(ショック、心不全、心筋梗塞等)があり、低酸素血症を伴いやすい状態は禁忌です。

重度の肝機能障害も明確に禁忌として記載されています。

脱水状態において、下痢、嘔吐、高熱、経口摂取不良などによる脱水は、循環血液量を減少させ、血圧低下や末梢循環不全を引き起こします。

これにより腎血流も低下し、腎機能の一時的な悪化(腎前性腎不全)と組織の低酸素状態を招き、乳酸アシドーシスのリスクが著しく高まります。

過度のアルコール摂取において、アルコール自体が肝臓での乳酸代謝を阻害します。

また、アルコールの利尿作用により脱水を引き起こす可能性もあります。

これらの理由から、メトホルミン服用中の過度な飲酒は厳禁であり、脱水が懸念される体調不良時には服用を中止する必要があります。

脱水症、または脱水が懸念される状態(下痢、嘔吐、経口摂取不良など)は禁忌です。

過度のアルコール摂取者も絶対禁忌として明記されています。

重篤な副作用である乳酸アシドーシスに関する警告で、脱水や過度のアルコール摂取を避けるよう注意喚起されています。

腎機能は加齢や他の疾患、薬剤によって変動するため、定期的なeGFRのモニタリングが最大の予防策です。

75歳以上の高齢者は、自覚症状のないまま腎機能が低下していることがあり、特に慎重な投与が必要です。

脱水を予防するため、日常的に適度な水分補給を心がけることが推奨されます。

利尿薬やSGLT2阻害薬など、脱水を引き起こしやすい薬剤を併用している場合は特に注意が必要です。

乳酸アシドーシスの初期症状(消化器症状、倦怠感、筋肉痛など)を自身と家族が理解し、異常を感じたらすぐに受診するという意識が重要です。

リスク因子には、腎機能障害、肝機能障害、高齢、脱水、過度のアルコール摂取、心血管・肺機能障害、感染症などが含まれます。

75歳以上の高齢者への非推奨や造影剤検査時の休薬について具体的に言及されています。

腎機能・肝機能障害を持つ患者や高齢者への慎重投与が強調されています。

eGFRが60未満に低下した場合、投与量の見直しが必要になります。

eGFR45以上60未満の患者では、1日の最大投与量は1,500mgを目安とします。

eGFR30以上45未満の患者では、リスクがさらに高まるため、1日の最大投与量は750mgを目安とし、投与の継続自体を慎重に検討します。

これらの患者では、投与中はより頻回に(例3~6ヶ月ごと)腎機能(eGFR)を確認し、状態の変化に注意深く対応する必要があります。

腎機能は急激に悪化することもあるため、他の薬剤の開始や体調変化があった際にも、適宜eGFRを確認することが望ましいです。

eGFRが30以上60未満の中等度腎機能障害患者では、慎重投与が必要となります。

中等度腎機能障害患者への投与は少量から開始し、腎機能や状態を頻回に確認しながら用量を調節します。

重度腎機能障害(eGFR30未満)を禁忌とし、中等度(eGFR30-60)では慎重投与と用量調節を要すると明記されています。

「シックデイ」とは、糖尿病患者が発熱、下痢、嘔吐、食欲不振などにより食事ができない状態を指します。

シックデイでは脱水状態に陥りやすく、乳酸アシドーシスのリスクが急激に高まります。

そのため、食事が十分に摂れないほどの体調不良時には、自己判断でメトホルミンの服用を一時的に中止することが「シックデイ・ルール」として推奨されています。

休薬と同時に、経口補水液などで水分と電解質の補給に努め、速やかにかかりつけ医に連絡して指示を仰ぐことが重要です。

体調が回復し、食事が普段通り摂れるようになれば、医師の指示のもとで服用を再開します。

発熱、下痢、嘔吐、食欲不振などで経口摂取が困難な「シックデイ」の状態では、脱水により乳酸アシドーシスのリスクが高まるため、服用を一時中止し医師に相談する必要があります。

ヨード造影剤について、CT検査などで使用されるヨード造影剤は、一過性の腎機能障害(造影剤腎症)を引き起こす可能性があります。

腎機能が悪化するとメトホルミンの排泄が遅れるため、乳酸アシドーシスのリスクが高まります。

そのため、検査前後の休薬が必須です。

利尿薬(SGLT2阻害薬を含む)について、これらの薬剤は尿量を増やすことで脱水を引き起こす可能性があります。

脱水は腎血流量を低下させ、乳酸アシドーシスのリスクを高めるため、併用時には特に水分補給に注意が必要です。

腎毒性のある薬剤について、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や一部の抗生物質(ゲンタマイシン等)は腎機能を悪化させる可能性があり、併用によりメトホルミンの排泄が遅れるリスクがあります。

ヨード造影剤を使用する検査では、腎機能が一時的に悪化し乳酸アシドーシスを引き起こす可能性があるため、検査前は服用を一時的に中止します。

ヨード造影剤投与後、最低48時間は服用を再開してはならず、腎機能の確認後に再開します。

ヨード造影剤、一部の抗生剤(ゲンタマイシン等)、利尿薬との併用は、乳酸アシドーシスのリスクを高める可能性があります。

メトホルミンとの併用で薬理作用が変化する薬剤は多岐にわたるため、他の医療機関を受診する際は必ずメトホルミン服用中であることを伝える必要があります。

危険性の種類は主に「乳酸アシドーシスのリスク増大」「血糖降下作用の増強(低血糖)」「血糖降下作用の減弱」の3つに分類されます。

過度のアルコールは乳酸アシドーシスのリスクを著しく高めるため、薬ではありませんが最も注意すべき「飲み合わせ」です。

自己判断でサプリメントや市販薬を使用する際も、薬剤師に相談することが安全上望ましいです。

メトホルミンと併用禁忌の薬剤はないが、併用に注意が必要な薬剤は多数存在します。

ヨード造影剤や利尿薬など併用注意薬の具体的なリストが示されています。

作用を増強する(低血糖リスク増)薬剤として、他の糖尿病治療薬(インスリン製剤、SU薬、SGLT2阻害薬など)があります。

β遮断薬(高血圧治療薬など。低血糖の警告症状である動悸を隠す作用もある)も該当します。

サリチル酸剤(アスピリンなど)、タンパク同化ホルモン剤、モノアミン酸化酵素阻害剤も血糖降下作用を増強します。

作用を減弱する(高血糖リスク増)薬剤として、アドレナリン、副腎皮質ホルモン(ステロイド)があります。

甲状腺ホルモン、卵胞ホルモンも血糖降下作用を減弱させます。

ニコチン酸、イソニアジド、ピラジナミド、フェノチアジン系薬剤、利尿薬(チアジド系など)も該当します。

他の糖尿病薬、サリチル酸剤、β遮断薬などとの併用は、血糖降下作用を増強し、低血糖のリスクを高めます。

副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、アドレナリンなどは、血糖降下作用を減弱させる可能性があります。

メトホルミンは腎臓の尿細管にあるトランスポーター(有機カチオントランスポーター2、OCT2)を介して能動的に排泄されます。

一部の薬剤はこのトランスポーターの働きを阻害し、メトホルミンの排泄を妨げることで血中濃度を意図せず上昇させ、副作用のリスクを高める可能性があります。

代表的な薬剤として、h3ブロッカーであるシメチジンが知られています。

その他、抗HIV薬のドルテグラビルやビクテグラビル、抗がん剤のバンデタニブなども同様の作用を持つため併用には注意が必要です。

シメチジンなどはメトホルミンの腎排泄を阻害し、血中濃度を上昇させる可能性があります。

腎排泄を阻害する薬剤との相互作用が具体的に説明されています。

最も頻度が高い副作用は、服用開始初期にみられる下痢、吐き気、食欲不振、腹痛、便秘などの消化器症状です。

これらの症状は、少量から開始して徐々に増量することで体が慣れ、軽減することが多いです。

長期(数年以上)にわたる服用で、ビタミンB12の吸収不良が起こることが報告されています。

ビタミンB12が欠乏すると、大球性貧血(赤血球が大きくなる貧血)や、手足のしびれ・感覚異常といった末梢神経障害を引き起こす可能性があります。

明確な機序は不明ですが、消化管運動の変化や腸内細菌叢への影響などが関与していると考えられています。

そのため、長期服用者では定期的な血液検査でのビタミンB12濃度の確認が推奨され、必要に応じて補充療法が行われます。

一般的な副作用として、下痢、悪心、食欲不振、腹痛などの消化器症状が報告されています。

長期服用により、ビタミンB12の吸収が阻害され、ビタミンB12欠乏症(貧血、しびれ等)をきたすことがあります。

メトホルミン長期投与によるビタミンB12減少の機序として、消化管運動異常や吸収不良の可能性が指摘されています。

服用開始初期は、下痢や吐き気などの消化器症状が出やすいことを念頭に置き、体調の変化に注意します。

メディカルダイエットにおけるメトホルミン処方は、病気の治療ではないため公的医療保険の適用対象外です。

したがって、診察料、薬剤費、検査料など、すべての費用が全額自己負担となる自由診療です。

自由診療の価格は、医療機関が独自に設定するため、クリニックによって大きく異なります。

処方を受けるための条件として、医師による診察と、禁忌事項に該当しないことの確認が必須です。

安全確保のため、治療開始前に血液検査(腎機能、肝機能など)を求められることが一般的です。

ダイエット目的での処方は公的医療保険が適用されない「自由診療」となり、費用は全額自己負担となります。

自由診療でのメトホルミンの価格はクリニックにより大きく異なります。

メトホルミンは、医薬品としては厚生労働省から「2型糖尿病」の効能・効果で承認を受けている正規の医薬品です。

しかし、承認されている効能・効果以外の目的(肥満治療)で使用するため、保険診療のルール上、保険適用が認められません。

これは「適応外使用」と呼ばれ、医師の裁量と責任のもとで行われる医療行為です。

適応外使用自体は違法ではありませんが、その有効性や安全性は国によって保証されたものではない、という点を理解しておく必要があります。

メトホルミンは日本国内において2型糖尿病の治療薬として承認されているが、肥満治療(ダイエット)目的での使用は承認されていません(適応外使用)。

医師の診察に基づき、国内未承認の目的で処方すること自体は違法ではありません。

ダイエット目的は自由診療となり全額自己負担であると説明されています。

メトホルミンの長期服用によるビタミンB12欠乏のリスクを予防・治療するために、ビタミンB12製剤(メコバラミンなど)が併用処方されることがあります。

特に自由診療クリニックでは、予防的な観点から初回からセットで処方されるケースが見られます。

この場合、総費用は「メトホルミン薬剤費」+「メコバラミン薬剤費」+「診察料等」の合計となります。

例えば、あるクリニックではメトホルミン500mg60錠が約3,000円、メコバラミン60錠が約1,650円と、それぞれに費用が設定されています。

ビタミンB12欠乏の予防目的で、ビタミンB12製剤(メコバラミン等)が同時に処方され、別途費用がかかる場合があります。

長期使用によるビタミンB12欠乏に関する注意喚起が複数のクリニックで説明されています。

薬剤費については、1ヶ月あたり3,000円~9,000円程度が目安です。

用量やまとめ買いによって変動します。

診察料については、無料のクリニックもあれば、初診料として1,000円~3,000円程度、あるいはそれ以上かかる場合もあります。

配送料については、オンライン診療の場合、500円~1,000円程度の配送料が別途必要になることが多いです。

検査料については、安全性を確認するための初回の血液検査代として、別途5,000円~10,000円程度の費用がかかる可能性があります。

初月の総費用は、これらの合計で1万円~2万円程度になることも想定しておくべきです。

オンライン診療の場合、1ヶ月分の薬剤費は3,000円台から9,000円程度が相場です。

薬剤費の他に、初診料・再診料(無料の場合もある)、配送料などが別途必要になることがあります。

オンライン診療での自由診療価格が提示されており、1ヶ月分3,500円からで、診察料・送料は無料と記載されているクリニックもあります。

治療開始前には、医師による詳細な問診と診察が不可欠です。

既往歴(特に腎臓病、肝臓病、心臓病)、服用中の薬剤、アルコール摂取習慣などを正確に申告する必要があります。

安全性を担保するため、治療開始前に血液検査を行い、腎機能(eGFR)、肝機能(AST、ALT)などを評価することが強く推奨されます。

これらの検査結果に基づき、医師がメトホルミン投与の適否を最終的に判断します。

導入ステップとしては、問診・診察、血液検査、結果説明と処方可否の判断、少量から服用開始、という流れが一般的です。

問診における禁忌確認の重要性が複数の情報源で強調されています。

適切な用量設定と副作用への対処法についても詳細な説明が必要とされています。

予約方法として、多くのクリニックでは、公式ウェブサイトの予約フォーム、LINE、または電話で予約が可能です。

オンライン診療か来院診療かを選択します。

問診において、医師が既往歴、アレルギー、現在の健康状態、生活習慣について詳しく質問します。

この段階で禁忌事項の大部分がスクリーニングされます。

診察・検査において、必要に応じて身体測定や血液検査が行われます。

特に腎機能(eGFR)の確認は、隠れたリスクを発見するために極めて重要です。

説明と同意において、医師からメトホルミンの効果、副作用、禁忌、費用について十分な説明を受け、理解・納得した上で治療に同意します。

問診で不正確な情報を伝えると、医師がリスクを正しく評価できず、重篤な副作用につながる恐れがあるため、正直かつ正確な申告が自身の安全を守る上で最も重要です。

問診における禁忌確認の重要性が強調されています。

治療開始前の問診と検査の必要性が複数のソースで言及されています。

用量は、副作用(特に消化器症状)を避けるため、1日250~500mgといった少量から開始するのが一般的です。

服用タイミングは、胃腸への負担を軽減するため、食直前または食後が推奨されます。

服用開始初期は、下痢や吐き気などの消化器症状が出やすいことを念頭に置き、体調の変化に注意します。

症状が軽度であれば、服用を続けるうちに体が慣れて改善することが多いですが、日常生活に支障が出る場合は医師に相談し、減量や中止を検討します。

万が一、低血糖症状(冷や汗、動悸、手の震えなど)が起きた場合は、速やかにブドウ糖や糖質を含む飲料を摂取します。

乳酸アシドーシスを疑う症状(激しい腹痛、倦怠感、筋肉痛など)が現れた場合は、直ちに服用を中止し救急受診が必要です。

適切な用量設定と副作用への対処法についての詳細な説明が推奨されています。

服用開始時の注意点として、消化器症状への対応が複数のクリニックで説明されています。

メトホルミンは魔法の薬ではなく、あくまでダイエットの補助手段であると理解することが大切です。

食事療法や運動療法との組み合わせが基本となります。

価格の安さだけでクリニックを選ぶのではなく、安全性確保のための体制が整っているかを重視すべきです。

治療開始前に血液検査を必須としているか、定期的なフォローアップの体制があるか、副作用発生時の対応について明確な説明があるか、などを確認しましょう。

自身の健康状態(特に腎臓、肝臓、心臓の持病)を正確に把握し、医師に伝えることが安全な治療の前提となります。

クリニックの検査体制の確認が、安全性確保のために重要とされています。

心血管疾患や精神疾患の合併状況を考慮した判断が必要です。

心血管疾患について、心不全、心筋梗塞の既往など「高度の障害」は禁忌ですが、コントロール良好な高血圧など、状態によっては服用可能な場合もあります。

ただし、利尿薬などを併用している場合は脱水リスクが高まるため、より慎重な判断が求められます。

精神疾患について、メトホルミン自体が精神状態に直接影響を与えるという報告は少ないですが、精神科の薬を服用している場合は薬物相互作用の可能性があります。

摂食障害など、食事が不規則になりがちな状態では、低血糖や栄養不良のリスクが高まるため、原則としてメトホルミンの適応は慎重に判断されるべきです。

また、心血管疾患や精神疾患の合併状況を考慮した判断が必要とされています。

栄養不良、飢餓状態、衰弱状態、脳下垂体機能不全、副腎機能不全の患者は、低血糖のリスクがあるため禁忌です。

一つ目の確認点として、治療開始前の血液検査の有無があります。

腎機能(eGFR)、肝機能(AST、ALT)の検査を治療開始の必須条件としているかが、安全管理の最低ラインです。

二つ目の確認点として、定期的なモニタリング方針があります。

治療継続中に、定期的な診察や血液検査によるフォローアップが計画されているかを確認します。

三つ目の確認点として、副作用発生時のサポート体制があります。

副作用が出た場合に、電話やオンラインで迅速に相談できる窓口があるか、緊急時の対応フローが明確に示されているかを確認します。

四つ目の確認点として、医師による丁寧な説明があります。

禁忌や副作用のリスクについて、時間をかけて分かりやすく説明してくれるか、質問に真摯に答えてくれるかを確認します。

これらの点を確認することで、単に薬を処方するだけでなく、患者の安全を第一に考えている信頼できるクリニックかを見極めることができます。

クリニックの検査体制の確認が、安全性確保のために重要です。

治療方針と安全性確保のための体制についての詳細な確認が推奨されています。

メトホルミンの安全性に関する疑問は多岐にわたりますが、特に腎機能、適法性、妊娠・授乳、シックデイに関する質問が頻繁に見られます。

これらの疑問に対しては、医学的根拠に基づいた正確な情報を提供することが、利用者の不安を解消し、安全な使用を促進する上で不可欠です。

よくある質問への対応が、ユーザーの理解を深めるために重要とされています。

主要な疑問点については、明確な回答を提供することが求められます。

eGFRは「estimated Glomerular Filtration Rate」の略で、「推算糸球体濾過量」と訳されます。

腎臓の中にあるフィルター(糸球体)が、1分間にどれだけの血液をろ過して老廃物を除去できるか、その能力を推算した数値です。

健康な人のeGFRは60以上で、数値が低いほど腎臓の働きが悪いことを意味します。

血液検査で測定する「血清クレアチニン値」と「年齢」「性別」を用いて計算式で算出されるため、採血だけで簡単に腎機能の状態を評価できます。

メトホルミンのように腎臓から排泄される薬剤の安全性を評価する上で、非常に重要な指標となります。

eGFR(推算糸球体濾過量)が血清クレアチニン値から計算される腎機能の指標であることが解説されています。

eGFR値に基づき腎機能低下を5段階に分類し、ステージが進むと透析が必要になることが説明されています。

違法行為にはあたりません。

医師が診察の上で、治療上の有益性があると判断して医薬品を承認された効能・効果以外(適応外)で使用することは、医師の裁量の範囲内として認められています。

ただし、これは「適法」であることと「国が推奨・保証している」ことがイコールではない点を理解する必要があります。

あくまでも保険適用外の自由診療であり、その治療に関する責任は処方した医師と同意した患者自身が負うことになります。

医師の診察に基づき、国内未承認の目的で処方すること自体は違法ではないと明記されています。

ダイエット目的での処方は自由診療であるという事実が繰り返し説明されています。

妊娠中・妊娠希望について、添付文書上、妊婦または妊娠している可能性のある女性は「禁忌」とされています。

メトホルミンは胎盤を通過することが知られており、胎児への長期的な安全性が確立されていないためです。

日本糖尿病学会のガイドラインでも、妊娠中の使用は推奨されていません。

したがって、妊娠が判明した時点、あるいは妊娠を計画する段階で中止すべきです。

授乳中について、動物実験では乳汁中への移行が報告されており、ヒトでの安全性は確立されていません。

多くのクリニックでは授乳中の処方も禁忌としています。

治療上の有益性が危険性を上回ると医師が判断する場合を除き、原則として避けるべきです。

妊婦または妊娠している可能性のある女性は、胎児への安全性が確立されておらず、また妊婦は乳酸アシドーシスを起こしやすいため禁忌です。

妊娠中の使用について、胎盤移行性があり児への長期安全性が未確立であるため、推奨されないと指摘されています。

明確な数値基準はありませんが、「食事が普段通りに摂れないほどの体調不良」がひとつの目安となります。

具体的には、38度以上の高熱が出ている時が該当します。

嘔吐や下痢が続いている時も該当します。

食欲が全くなく、水分摂取も困難な時も該当します。

これらの状態は脱水を引き起こし、乳酸アシドーシスのリスクを急激に高めるため、メトホルミンの服用は一時的に中止(休薬)します。

軽い風邪症状で食事が摂れている場合は継続可能ですが、判断に迷う場合は自己判断せず、処方医に相談することが最も安全です。

シックデイの具体的な基準として、発熱、下痢、嘔吐、食欲不振などが挙げられています。

メディカルダイエットは医療行為であるため、申込みには慎重な準備と医師との正確なコミュニケーションが求められます。

特にオンライン診療を利用する場合は、対面での情報が少ない分、利用者側がより意識的に情報を提供し、確認する姿勢が重要です。

申込みガイドとして、予約から服用開始までの具体的な流れを理解しておくことが推奨されます。

必要な準備と情報提供について、事前に確認しておくべき事項があります。

予約方法として、多くのクリニックでは、公式ウェブサイトの予約フォーム、LINE、または電話で予約が可能です。

オンライン診療か来院診療かを選択します。

必要な準備(問診票記入のため)として、既往歴・治療中の病気があります。

腎臓病、肝臓病、心臓病、糖尿病、精神疾患などの情報が必要です。

服用中の薬・サプリメントについて、お薬手帳や、薬の現物を用意しておくと正確に伝えられます。

アレルギー歴について、薬剤や食物アレルギーの有無を確認します。

生活習慣について、飲酒の頻度と量、喫煙の有無を伝えます。

直近の健康診断の結果について、特に血圧、クレアチニン(Cre)、eGFR、AST、ALTなどの数値がわかるとスムーズです。

オンライン診療の場合は、本人確認のための身分証明書(運転免許証、保険証など)と、決済用のクレジットカードが必要になります。

予約方法と必要な準備について、具体的な情報が提供されています。

オンライン診療での予約手順が複数のクリニックで説明されています。

隠さずにすべて話すことが重要です。

少しでも気になる持病や症状、過去の病歴はすべて医師に伝えてください。

「これくらいは大丈夫だろう」という自己判断が最も危険です。

服用薬は漏れなく伝えることが必要です。

処方薬だけでなく、市販薬、漢方薬、サプリメントもすべて伝えます。

飲み合わせによっては重大な副作用を引き起こす可能性があります。

飲酒習慣を正直に申告することも重要です。

「時々」ではなく、「週に何回、1回あたりどのくらい飲むか」を具体的に伝えます。

過度の飲酒は絶対禁忌の一つです。

妊娠の可能性を伝えることも必要です。

現在妊娠していなくても、近い将来に妊娠を希望している場合は、その計画を必ず医師に伝えてください。

質問リストを準備することが推奨されます。

診察の場で聞き忘れることがないよう、事前に疑問点をメモしておき、すべて解消してから治療を開始するようにしましょう。

メトホルミンの最大の禁忌は、乳酸アシドーシスという重篤な副作用を引き起こす可能性がある状態にあります。

特に、eGFRが30未満の重度腎機能障害、透析中、重度の肝機能障害や心不全、ショック状態、脱水、過度のアルコール摂取は絶対禁忌です。

これらの条件では薬の排泄や代謝が正常に行われず、体内に薬剤や乳酸が蓄積して危険な状態に陥るおそれがあります。

発熱や嘔吐、下痢などのシックデイには一時的な休薬が必要であり、ヨード造影剤を使用する検査の前後も同様に注意が求められます。

安全な服用のためには、定期的な血液検査で腎機能・肝機能を確認し、異常が見られた場合にはすぐに医師に相談することが大切です。

特に75歳以上の高齢者は腎機能が低下していることが多いため、慎重な投与が求められます。

また、ダイエット目的でのメトホルミン使用は保険適用外の自由診療となるため、医師の厳密な管理のもとでのみ行うことが推奨されます。

近江今津駅前メンタルクリニックでは、オンライン診療に対応し、全国どこからでも安全にメディカルダイエットの相談が可能です。

専門医が一人ひとりの健康状態を丁寧に評価し、禁忌に該当しないかを確認したうえで、最適な治療を提案します。

診察料や送料は無料で、薬代のみの明瞭な料金設定も魅力です。

自己判断での服用は避け、医師のもとで正しい知識と管理のもとに安全なダイエット治療を始めましょう。

メディカルダイエットの無料カウンセリングを今すぐ予約し、自分に合った安心の治療を受けてください。